|

|

| ▲ ‘산재사망대책마련을 위한 공동캠페인단’은 국제 산재사망노동자 추모의 날을 맞아 4월 26일 오전 서울 청계광장에서 ‘2012 최악의 살인기업 선정식’을 열어 지난해 10명이 사망한 을 건설업 1위로, 지난해 5명이 사망한 |

|

| ⓒ 권우성 | |

한 연구자가 산업재해 예방 정책을 연구하러 스웨덴에 갔을 때, 산업재해를 줄이기 위한 대책을 물었다. 정부관계자가 놀라며 반문했다고 한다.

“사람이 일하다가 왜 죽나요?”

작년 한 해 통계로 잡힌 산재 사망자 수만 2114명, 산재 공화국이라는 타이틀에 확고부동 산재사망 세계 1위를 자랑하는 한국의 연구자는 속상함을 감출 수가 없었단다.

최근 잇달아 일어나고 있는 대형 산재사망 사고는 이 사회가 ‘기업하기 좋은 나라’임을, 그리고 ‘사람이 살기 어려운 나라’임을 단적으로 보여준다. 8월 13일, GS건설이 시공한 국립현대미술관 화재사건으로 4명의 목숨을 잃은 데 이어 8월 23일에는 LG화학 청주공장 폭발사고로 현재까지 8명의 사망자가 확인되고 있고, 바로 며칠 전인 9월 10일 LS그룹 계열 캐스코에서는 용광로 쇳물에 20대 청년 두 명이 사망했다.

대기업이 산재사망을 주도한다. 전국에서 하루에 6명 이상씩 산업재해로 사망하고 있는 대한민국의 현재진행형 현실이다.

끊이지 않는 산재사망사고, 도대체 왜?

|

|

| ▲ 경기도 안양시 LS타워 앞에서 열린 ‘용광로 산재사망사고 책임 촉구’ 1인시위 | |

| ⓒ 노동건강연대 | |

회사의 안전관리, 그리고 처벌답지 않은 처벌 실태를 살펴보면 답이 나온다. 공장을 돌리기 위해 일정 비용을 들이고 그 비용에서 인건비와 자재비, 운영비 등을 나누어 회사를 운영한다. 문제는, 비용에 ‘안전에 관한 지출’은 거의 없다는 점이다. 특히 사업의 단계가 내려갈수록 안전을 돌볼 여력은 없다. 그렇게 비정규, 하청, 파견 노동자들은 위험에 노출된다.

그러면 안전관리는 어떻게 하는가? 산재사고가 터졌을 때 회사에서 언론 출입을 막는 이유는 단 한 가지다. 회사의 과실을 최대한으로 숨기고 안전에 관한 서류를 정리하거나 어떠한 것을 은폐하려는 것. 이렇게 해 그나마 부과되는 벌금을 피하려고 하는 ‘수작’인 것이다. 현행법에 규정되어 있는 각종 서류만 잘 챙기면 이번 사태에서 회사는 적은 벌금만으로 넘어갈 수 있다.

상황이 이러하니 사람이 죽지 않기 위한 조치를 할 필요는 없다. 2010년 서울 합정동에서 발생한 GS 자이아파트 건설현장에서 산재사망 사고가 났을 때에도, 119가 작업현장으로 가급적 빨리 들어가려 했지만, 현장 측에서 입구를 걸어 잠그고 무슨 행동인가를 하는 통에 119의 구조행위가 장시간 지체된 적이 있었다. 현장에서는 바로 이것이 안전관리의 현실이다. 다시 사고가 날 가능성은 여전히 가진 채로 말이다.

이제 처벌 실태를 보자. 이마트 냉동창고에서 일하다가 숨진 22살의 청년이 있었다. 사고의 장소였고, 작업을 발주했던 이마트는 이 사건으로 과연 얼마의 벌금을 받았을까? 사고 직후 노동건강연대는 이마트를 고발했고 이마트는 이 일로 벌금 100만 원을 부과받았다. 40여 명이 산재사고로 죽은 이천 냉동창고는 고작 벌금 2000만 원을 냈을 뿐이다. 이천 물류센터 신축공사현장에서 9명이 죽었을 때도 GS건설은 고작 700만 원의 벌금을 냈다.

안전조치하면 돈 드니, 까짓거 벌금 무는 게 더 좋은 상황이다. 심지어 산업재해 사실을 숨겼을 때는 깜짝 놀랄 만한 혜택이 주어진다. 삼성반도체에서 백혈병 등으로 산재사망 노동자가 있다는 사실이 밝혀졌을 때, 산업재해가 없다고 주장하며 한 해에 143억 원씩의 산재보험료 감면 혜택을 받아 오던 삼성은 내야 할 돈을 계산하고 있었을지도 모른다. 10년이면 약 1500억…. 처벌보다는 혜택, 이것이 한 나라에서 시행하고 있는 제도란 말인가?

회사로서는 안전을 고려할 이유가 없다. 사업주의 목표는 돈을 많이 버는 것이고, 노동자가 다치고 죽어도 누구도 제재하지 않는다. 처벌받지 않는 그들은 현장을 최대한 생산 중심으로, 이익 중심으로 배치한다. 산업재해는 은폐해버리면 산재보험 할인혜택까지 받는다. 그렇게 한국에선 대기업이 산재사망의 선두주자이자 핵심이다. 산재사망사고는 줄어 들 이유가 없는 것이다.

이런 와중에, 노동부와 산업안전관리공단에서는 2114명의 작년 산재사망 노동자 이야기를 웃으며 광고하고 있다(아래 영상 참고). 모든 것은 그들의 실수라 하며 말이다. 기가 막힌 일이다.

1명의 노동자가 사망하면 ’92억 원’의 벌금을 내도록!

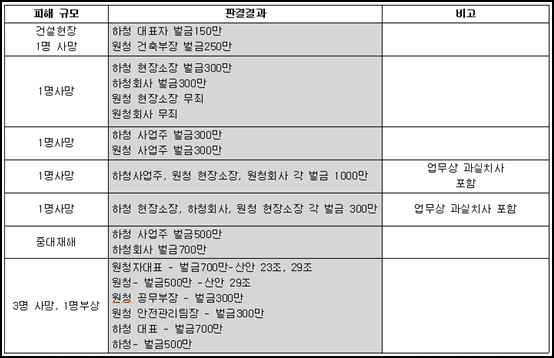

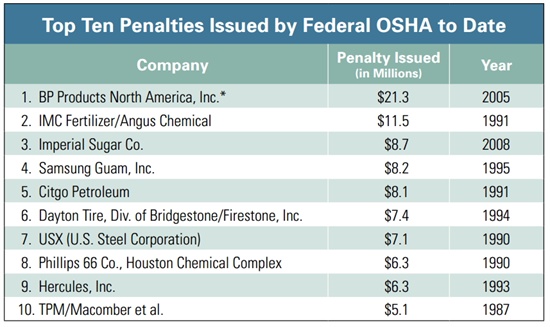

한 명 사망에 벌금 150만 원 정도를 내는 한국 상황과 아래의 상황을 비교해보면서 판단해보자. 1995년 9월 미국 산업안전보건청(OSHA)이 삼성중공업의 괌지부 격이었던 ‘삼성괌(Samsung Guam, Inc)’에 부과한 벌금은 총 826만 달러였다. 당시 OSHA는 괌 국제공항(Antonio B. Won Pat International Airport) 공사현장에서 1명의 한국인 노동자가 사망한 사건에 대한 조사를 펼쳐 총 118건의 위반 사실을 발견하였고 이에 따른 벌금으로 우리 돈으로 93억 원(현재 환율 기준)이 넘는 벌금을 부과했다.

참고로 OSHA가 부과한 역대 최고의 벌금형은 2009년 BP에 부과한 8134만 달러(약 920억 원)였다. 하지만 우리나라 산업안전보건법으로는 법인에 대하여 법정 최고형을 부과한다고 해도 1억 원이다.

|

|

| ▲ 산재사망에 대한 처벌 실태 간접고용, 하청구조에서 사망사고에 대한 법적 처벌결과 고찰, 2011, 노동건강연대 | |

| ⓒ 박혜영 | |

또 다른 나라는 어떠할까? 영국에서는 아예 제도를 만들었다. 2007년 제정된 ‘기업과실치사 및 기업살인법(Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, 기업살인법으로 통칭)의 주요내용은 ‘노동자의 안전을 위해 필요한 필수적 요소를 이행하지 않아 노동자를 죽게 만든 기업주를 범죄자로 규정하여 구속 처벌’하는 것이다.

산재사망의 심각성에 비해 산재사망을 방치한 사업주에 대한 처벌이 미약한 현실에 대한 공감대가 형성되어, 이미 1990년대 중반부터 기업의 과실에 의한 산재사망을 기업살인(Corporate Killing)으로 명명하고 이에 대한 처벌을 강력하게 하는 법을 제정한 것이다.

기업살인법으로 유죄판결을 받은 최초의 사례는 2011년 27세 청년 산재사망사건이었고, 영국 법원은 기업과실치사 책임을 물어 우리 돈으로 38만5000파운드(약 6억9600만 원)에 이르는 벌금형을 선고했다.

괌은 93억 원, 영국은 7억 원, 그리고 한국은 150만 원. 이 벌금의 간극은 대체 어디서 발생하는 것일까?

‘살인 기업’에 강력한 처벌을… ‘기업살인법’이 필요하다

|

|

| ▲ 역대 미국산업안전보건청의 벌금 랭킹 10대 업체, 2008 미국 산업안전보건청 백서; 2008 OSHA FACT BOOK | |

| ⓒ 미국산업안전보건청 | |

우리도 기업에 직접적인 타격을 주는 배상을 통해 경영자가 직접 책임지는 방식으로 처벌을 한다면 어떨까? 외국의 여러 연구에 따르면, 산재사망을 줄이기 위한 정책 수단으로 가장 효과적인 것은 산재사망을 일으킨 기업의 고위 임원을 강력하게 처벌하는 것이라고 밝혀져 있다.

산재 예방을 잘하는 기업에 인센티브를 주는 방식보다(현행), 법을 어긴 사업주를 강력하게 처벌하는 것이 산재예방에 더욱 효과적인 것이다. 다치거나 죽으면 벌금을 많이 내야 하니까 당연히 안전관리에 만전을 기하지 않을까? 이를 통해 기업 내부의 정책 결정 과정에서 산재사망 예방이 우선순위를 가질 수 있도록 유도하는 것이 절실하다.

복지국가가 화두인 요즘 시대에, 아직도 산업재해에 대해서는 1970~80년대 마인드를 갖고 있는 정부와 이 사회는 ‘일하다가 죽을 수도 있지 뭐’, ‘에이구, 또 죽었네’, ‘그러게 조심 좀 하지’ 등의 반응으로 산재사망을 바라본다.

그러나 생각해보자. 발을 헛디디면 추락사가 되는 현장과 그물망에 떨어져 타박상 정도 입는 현장, 당신이라면 어느 곳에서 일하겠는가? 그물망마저 설치 안 해 사람을 죽게 한 기업주에게 ‘미필적 고의’로 인한 살인죄를 부과하자는 것이 과도한 요구인가?

![[한겨레]양대노총 “산재사망은 살인” 캠페인단 발족](http://laborhealth.or.kr/2019/wp-content/themes/Extra/images/post-format-thumb-text.svg)