허술해진 안전예방, 사고 키운다

‘외환위기’ 뒤 규제 완화 빌미로 갈수록 안전기준 느슨

이완 기자

경기 이천시 냉동창고 화재 참사를 계기로, 기업규제 완화를 빌미로 안전 기준마저 느슨해지는 흐름을 두고 우려가 커지고 있다. 특히 비정규직, 하청업체, 이주노동자 등 산업재해에 취약한 계층이 늘어나는 상황이어서 우리 사회가 ‘위험사회’로 급속히 진행할 수도 있다는 지적이다.

■ 산업안전 규정 완화 흐름=지난 2일 발표된 서울메트로(지하철 1~4호선)의 경영 계획은 수익을 올리기를 앞세워 안전을 소홀히 한 대표적인 사례다. 서울메트로는 도착 점검과 함께 진행해 오던 출고 점검을 없애고, 신형 전동차의 경우 전동차를 완전 해체해 검사하는 중간 점검과 전반 검사 주기를 각각 2년에서 3년으로, 4년에서 6년으로 늘였다. 지하철 5~8호선을 운영하는 서울도시철도공사 역시 지난해 비슷한 계획을 내놓은 바 있다.

최병윤 서울지하철공사(서울메트로) 노조 차량지부장은 이에 대해 “점검에 필요한 인원을 줄여 수익을 높이겠다는 것이 주된 이유”라고 말했다.

지난해 8월 전남 영암의 현대삼호중공업에서 발생한 두 차례 사고도 규제 완화로 말미암아 일어났다고 노조 쪽은 주장한다. 크레인 붕괴와 가스 폭발로 13명의 사상자가 발생했는데, 이 가운데 11명은 변변한 안전교육 없이 일하는 비정규직이었다. 박세민 금속노조 노동안전보건국장은 “사업장이 자율 안전점검 사업장으로 지정되면서 외부의 안전 점검 등이 없어 사고를 불렀다”고 말했다.

1997년 외환위기 때 ‘기업활동 규제 완화에 관한 특별조치법’을 통해 산업안전 관련 규정이 대폭 완화된 뒤 이런 흐름은 지금까지 이어지고 있다. 당시 특별조치법은 위험 업종의 30~50인 미만 사업장을 안전관리자 선임 대상 업체에서 제외시키는 등 산업안전보건법의 규제를 무력화했다. 참여정부에서도 산업재해가 많은 건설업자에게는 정부 발주 공사 입찰에서 불이익을 주는 ‘재해율 감점제’를 폐지하는 등 안전 규정이 느슨해졌다.

민주노총과 전국건설산업노동조합연맹은 10일 이천 냉동창고 화재 현장에서 기자회견을 열고 “노동자가 죽지 않고 다치지 않고 일할 수 있는 작업환경은 최소한의 권리”라며 “기업규제 완화라는 명분으로 각종 규정을 개악해 노동자의 안전을 소홀히 하고 있는 정부 정책을 규탄한다”고 밝혔다.

■ 취약층 재해 증가=안전규정 완화는 곧 산업재해율 상승을 불러왔다. 산업안전보건법 강화로 1990년 1.76%에서 1998년 0.68%까지 떨어졌던 산업재해율이 2002년 0.77%, 2006년 0.77% 등으로 다시 증가 추세에 있다. 재해를 당한 노동자 역시 1998년 5만1514명으로 줄었다가 2006년 8만9910명으로 크게 늘어났다.

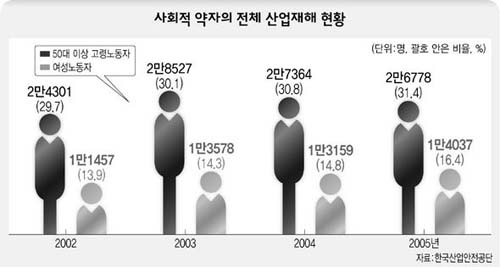

특히 소규모 사업장이나 고령 노동자, 여성 노동자 등 취약 계층의 재해가 크게 늘고 있다. 2006년 5인 미만 사업장의 재해율은 평균 재해율 0.77%보다 두 배 가량 높은 1.52%를 기록했다. 50살 이상 노동자와 여성노동자의 재해도 계속 늘고 있다.(그래프)

박두용 산업안전보건연구원장은 “외환위기 이후 신자유주의 물결 속에서 기업 이익을 위해 산업안전보건 규정까지 완화하고, 위험요인은 커지고 다양해졌는데도 적절한 안전관리 체계가 마련되지 않고 있다”며 “이천 냉동창고 화재 참사는 이런 흐름 속에서 발생한 것”이라고 말했다.

이정훈 이완 기자 ljh9242@hani.co.kr

![[문화일보] 비정규직 75% 보험혜택 ‘제로’](http://laborhealth.or.kr/2019/wp-content/themes/Extra/images/post-format-thumb-text.svg)